Ojos enrojecidos, goteo nasal y estornudos incontrolables. Belén Montalvo se ha resignado a sufrir esos síntomas en ciertas épocas del año, en especial cuando el clima varía. Pero no sabe, con seguridad, qué los origina.

El polen, esas partículas microscópicas e invisibles que viajan en el aire, es una de las causas de alergias respiratorias. Ecuador no tiene datos específicos y para investigar esa relación, la Universidad Espíritu Santo (UEES) desarrolla un proyecto que durará cinco años.

El estudio comenzó con la instalación de una estación aerobiológica. El equipo es similar a una pequeña turbina colocada en una de las terrazas del campus de Samborondón (Guayas). La máquina se encarga de recolectar pólenes y esporas de hongos.

“La idea es hacer una correlación entre los pólenes que encontramos y si las personas están sensibilizadas a esos pólenes. Es decir, si alguien inhala el polen, su organismo desarrolla anticuerpos contra el polen y eso produce una alergia”, explica Iván Chérrez, líder del proyecto.

Ambrosía, el polen más común

La estación aerobiológica instalada en la UEES comenzó a funcionar en noviembre del 2022 y ya arroja algunos resultados. Chérrez explica que el polen ambrosía es el más frecuente hasta ahora; también detectaron algunos producidos por árboles de eucalipto.

Solo una planta de ambrosía puede producir hasta mil millones de granos de polen, según estudios de la Academia Americana de Alergias, Asma e Inmunología (Aaaai). Estos granos son muy livianos y flotan en el aire con facilidad.

En Estados Unidos, las plantas de ambrosía son las responsables de síntomas de alergia otoñal. La incidencia de casos es mayor entre agosto y fines de octubre.

“Las alergias se producen cuando el sistema inmunológico trata al alergeno, en este caso la ambrosía, como a un invasor externo. Esto hace que comience una reacción química que produce y envía histamina por todo el torrente sanguíneo. Estos químicos producen el desarrollo de los síntomas de alergia”, explica la Aaaai.

Primera etapa: recolección del polen

Laura Beatriz Barrionuevo y Germán Darío Ramón, de la Academia Americana de Alergias, Asma e Inmunología (Aaaai), participaron en talleres de capacitación en el campus Samborondón de la UEES. El equipo de trabajo está integrado por médicos especialistas y biólogos. Cortesía: UEES.

Laura Beatriz Barrionuevo y Germán Darío Ramón, de la Academia Americana de Alergias, Asma e Inmunología (Aaaai), participaron en talleres de capacitación en el campus Samborondón de la UEES. El equipo de trabajo está integrado por médicos especialistas y biólogos. Cortesía: UEES.El equipo utilizado por la UEES es un capturador de polen, que se puede ubicar desde tres hasta seis metros de altura. Se mueve con el viento -con una especie de turbina- y tiene un reloj para marcar las horas y los días.

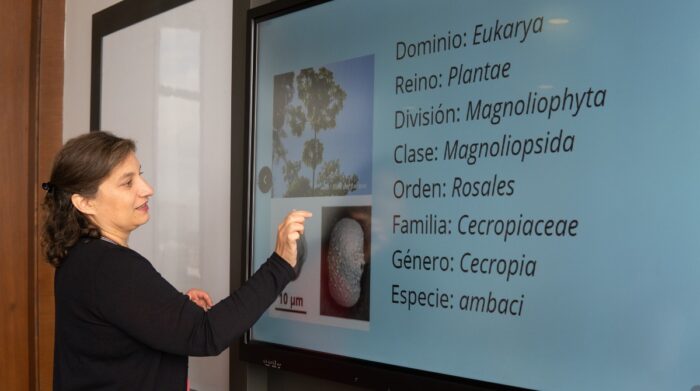

En su interior almacena las partículas que una vez por semanas son recolectadas y colocadas en láminas para su análisis bajo el microscopio. Entre los investigadores de la UEES hay un biólogo, quien conoce los árboles de la zona para facilitar el análisis.

Esta revisión también cuenta con el respaldo de especialistas de Perú y Argentina, que son parte del Comité de Aerobiología de la Sociedad Latinoamericana de Alergias. “En un año se hará un calendario polínico para determinar, según los meses, los pólenes que predominan. El proyecto está planificado para cinco años, cuando se tendrá información mucho más concluyente”.

Pensado en vacunas

Encontrar un tipo de polen no significa, obligatoriamente, que produzca alergias. Por eso una vez identificados todos los pólenes recolectados, la investigación se concentrarán en evaluar a personas de la zona de estudio con síntomas nasales, tipo rinitis.

“Les haremos un test. Por ahora sabemos que el polen más común es ambrosía; para verificar si está causando alergias debemos tomar una gotita de ese polen y colocarla en el brazo del paciente”, explica el investigador Chérrez.

La reacción del paciente determinará si es o no un alergeno. Con esa información se podrá recomendar un tratamiento específico y, en casos de mayor complejidad, la UEES planifica desarrollar vacunas según cada tipo de polen. El desafío será la producción.

En el caso del polen de ambrosía, Estados Unidos ya ha desarrollado vacunas. Pero en Ecuador se podría detectar árboles endémicos para lo que no hay vacunas que reduzcan, en mayor medida, síntomas como rinosinusitis, conjuntivitis, incluso asma.

Impacto de la investigación

Tras la identificación se hará un calendario de pólenes en Ecuador, para determinar qué tipo circula en cada época del año. El objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas que padecen alergias por pólenes en el país. Cortesía: UEES.

Tras la identificación se hará un calendario de pólenes en Ecuador, para determinar qué tipo circula en cada época del año. El objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas que padecen alergias por pólenes en el país. Cortesía: UEES.En Ecuador, como en otros países del trópico, los alergenos más comunes son los ácaros. Pero en zonas donde se reportan las cuatro estaciones, como Argentina, el polen puede alcanzar una prevalencia de hasta el 40% entre las causas de alergias.

“Debido al cambio climático han aumentado este tipo de enfermedades y más del 15 % de la población mundial es alérgica al polen, llegando al 30 % entre jóvenes. Conocer las especies existentes, sus características, capacidad alergénica y distribución en el país es imprescindible”, dice Fernando Espinoza, director del Centro de Investigaciones de la UEES.

El proyecto tiene el acompañamiento de expertos de Alemania, quienes han sugerido incluir en las mediciones parámetros de contaminación ambiental. Los investigadores locales también han pasado por capacitaciones de la Academia Americana de Asma, Alergia e Inmunología.

Más noticias

Visita nuestros portales: